(4) El Plan Trienal

La estrategia económica diseñada por el ministro Gelbard, constituía la expresión del proyecto político de Perón en esa área. Gelbard era un representante del empresariado nacional, y su presencia en el gabinete resultaba fundamental para la consolidación del Pacto Social. Pero además, sus contactos económicos en Europa Oriental lo convertían en la llave para la obtención de nuevos mercados donde colocar los productos argentinos, a la vez que nuevas fuentes para la obtención de tecnología e insumos industriales.

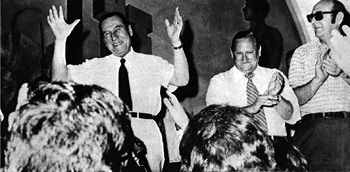

Figura 75:

El 27 de diciembre de 1973 Perón se hace presente en la Confederación General del trabajo para explicar los alcances del Plan Trienal a los dirigentes sindicales.

Esto último era esencial para que el país pudiera afrontar la crisis petrolera, que ya se cernía sobre las economías occidentales. Implicaría también el incremento de la capacidad de negociación de la Argentina frente a sus clientes y proveedores tradicionales. En general, puede decirse que el proyecto de Gelbard buscaba impulsar el desarrollo autónomo del país, basándose en un acuerdo entre el Estado, el empresariado nacional y el Movimiento Obrero, que permitiera avanzar en un proceso de redistribución de la riqueza y en una creciente apertura al mercado europeo y socialista y al Tercer Mundo.

Figura 76:

Perón habla a los sindicalistas acompañado en el estrado entre otros por José Lopez Rega, Ricardo Otero, Adelino Romero y Lorenzo Miguel.

Se pretendía estimular el crecimiento económico, buscando desplazar a los monopolios extranjeros en los sectores prioritarios, haciendo posible un mayor control del aparato productivo por parte del Estado y las empresas de capital nacional.

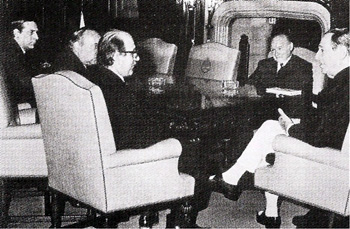

Figura 77:

El general Perón procede al análisis del Plan Trienal, en una reunión con el ministro de Economía y otros integrantes del equipo económico, el 17 de diciembre de 1973.

El Plan Trienal 1974-77, que el general Perón presentaría al país el 21 de diciembre de 1973, detallaba los principales objetivos y preveía los instrumentos que permitirían alcanzarlos. Así, expresaba: El plan se propone que el dinamismo de la economía se vaya trasladando de los monopolios extranjeros, como ha ocurrido durante el último período, hacia el conjunto del sector productivo nacional, el Estado y los empresarios nacionales". En este sentido, el principal punto de mira previsto era la industria: la Argentina debía avanzar en el proceso sustitutivo de importaciones, con predominante participación del empresariado nacional.

La otra meta principal del Plan se refería a la “…puesta en marcha de un proceso gradual y acelerado de distribución del ingreso nacional que restituye a los asalariados una participación justa en el ingreso nacional”. Pero si bien el Plan preveía un rápido crecimiento del consumo del sector asalariado -que obraría expandiendo el mercado interno-, también contemplaba estímulos adicionales que hicieran posible el incremento de la inversión y la producción: se pretendía “... alcanzar un ritmo medio de crecimiento de la producción de bienes y servicios del orden del 7,5% acumulativo por año, lo cual significa prácticamente duplicar la tasa de crecimiento del año anterior (...) ese elevado ritmo de crecimiento de la economía se apoya en una alta tasa de crecimiento de la inversión.”.

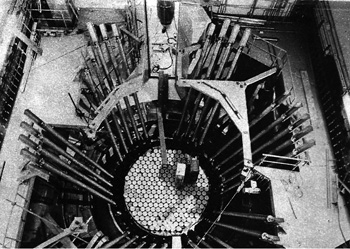

Figura 79:

El 20 de marzo de 1974 el general Perón, acompañado del ministro de Bienestar Social, José López Rega, visita las instalaciones de la Central Atómica en Atucha.

El mecanismo previsto para avanzar en la redistribución del ingreso, era el de producir ajustes salariales por encima del incremento de los precios, controlando estos últimos a través del Pacto Social. En cuanto a la inversión, se la estimularía compensando los mayores costos salariales mediante dos expedientes: el mantenimiento de un tipo de cambio bajo, que abaratara las compras externas de insumos y bienes de capital (pero con un régimen de importaciones selectivo, que brindara protección a la industria local), y la instrumentación de una serie de estímulos fiscales y crediticios que hicieran posible una sostenida expansión de las exportaciones de manufacturas, principalmente dirigidas a los nuevos mercados.

En cuanto al estímulo de la inversión privada, se contaría asimismo con la Ley de Promoción Industrial, que permitiría favorecer con exenciones impositivas y facilidades crediticias a las empresas nacionales que efectuaran radicaciones importantes en ramas de interés, y en especial en el interior del país.

Figura 81:

El ministro de Economía, José B. Gelbard, enuncia en un discurso al país los lineamientos básicos del Plan Trienal de gobierno.

La nacionalización de los depósitos bancarios, por otra parte, contemplaba reorientar la política de crédito, volcando el ahorro nacional a los sectores donde resultara prioritario.

Figura 82:

Perón recibe en la Casa Rosada a dirigentes del Partido Comunista. (19 de diciembre de 1973)

En cuanto al Estado, el Plan reconocía que su función "... como regulador de la conducta de los agentes económicos y de la comunidad en su conjunto se considera esencial a la política de desarrollo". Su acción se consideraba privativa en los sectores infraestructurales como transportes y energía.

Juan Perón 1973/1974

Todos sus discursos, mensajes

y conferencias.

Desde el 1/09 hasta 31/12/1973

Bajar PDF

En este último aspecto, se preveía una rápida expansión de la actividad de YPF, a fin de avanzar el autoabastecimiento petrolero. Asimismo, la acción estatal tendría carácter predominante en otros sectores básicos como metalurgia o petroquímica, en los que se requerían inversiones cuantiosas y poco remunerativas a corto plazo (por lo que la inversión privada no acudiría en medida suficiente).

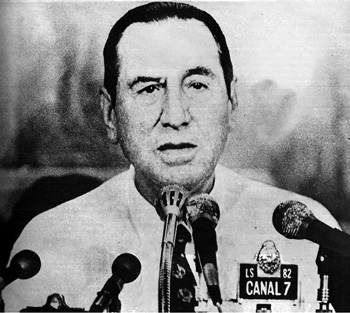

Figura 83:

Perón anuncia el Plan Trienal para la reconstrucción y la Liberación Nacional. (21 de diciembre de 1973).

A fin de dotar al Estado del dinamismo y la capacidad de gestión necesaria, se contemplaba la creación de la Corporación de Empresas Nacionales, que planificaría y armonizaría la acción de las mismas. Se requería también -y así lo expresaba el Plan Trienal- emprender un esfuerzo de modernización y desburocratización, que permitiera alcanzar los niveles de eficiencia indispensables.

.

Duración:20

segundos |

|

Perón e Isabel en actividades protocolares. |

|

Para obtener los recursos necesarios, que hicieron posible la expansión de la inversión pública, se esperaba aumentar sustancialmente los ingresos fiscales. Para ello, debería adecuarse la política tributaria, que cumpliría la triple función de instrumento de redistribución de ingresos, promoción de la actividad económica y proveedora para el fisco.

En cuanto al capital extranjero, no se desdeñaba su aporte. Perón confiaba en el concurso de inversiones europeas para suplir las insuficiencias del ahorro interno. Sin embargo, se consideraba que asumiría una función suplementaria y no protagónica, como correspondía a un modelo de desarrollo independiente. La ley de Radicación de Capitales Extranjeros regulaba las condiciones de las posibles radicaciones, priorizando aquellas que desarrollaran programas de exportación con alto valor agregado.

El agro debería soportar gran parte del esfuerzo de desarrollo. Ese sector tendría que proveer buena parte de las divisas necesarias para el crecimiento de la industria, a la vez que el mantenimiento del dólar subvaluado representaba una merma en sus ingresos y una transferencia hacia el sector manufacturero.

Figura 86:

Perón presencia el acto de ratificación del Tratado del Río de la Plata el 12 de febrero de 1974. Lo acompañan Juan M. Bordaberry presidente uruguayo y los cancilleres Blanco y Vignes.

A efectos de estimular el crecimiento de la producción agropecuaria, se había diseñado una legislación cuyo pivote era la Ley de Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra. Dicha ley disponía que las unidades de producción tributaran en base a su rendimiento medio, técnicamente evaluado. Quien superara esa estimación se beneficiaría pagando menos impuestos. El productor que, en cambio, no alcanzara dicho promedio, se vería penalizado.

Figura 87:

El 18 de octubre de 1973, Perón mantiene una entrevista especial con el nuevo secretario general de la CGT, Adelino Romero.

Todo ese conjunto de instrumentos y políticas específicas, no dejaba de lesionar diversos intereses ligados a los grupos de poder tradicionales: la oligarquía agropecuaria y la gran burguesía monopólica, financiera e industrial. Para que su aplicación fuera exitosa, era preciso encararla con la máxima coherencia y energía. Esto exigía, a su vez, un frente nacional bien cohesionado y una acumulación de poder político que sólo Perón parecía capaz de articular.