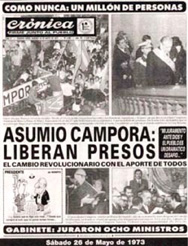

(4) El gabinete de Cámpora

Ese mismo día se revelaron las incógnitas con respecto al gabinete que acompañaría la gestión de Héctor Cámpora. Las designaciones habían sido acordadas con Perón, teniendo en cuenta los intereses de los distintos sectores del Movimiento. Quedó integrado del siguiente modo: Esteban Righi en Interior, Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores, José Ber Gelbard en Hacienda y Finanzas, Angel Robledo en Defensa, Jorge Taiana en Educación, Antonio Benítez en Justicia, Ricardo Otero en Trabajo y José López Rega en Bienestar Social.

Algunos de los nombrados eran peronistas históricos, provenientes del sector político y con experiencia en la actividad pública: tales los casos de Robledo, Taiana y Benítez. Sus designaciones parecían encuadrarse en lo previsible, Otero era un hombre del sindicalismo, antiguo colaborador de Vandor y miembro de la UOM de Capital, implicaba la influencia directa de la línea encarnada por Rucci y Lorenzo Miguel en la cartera laboral.

Righi y Puig eran hombres jóvenes, sin trayectoria anterior en el peronismo y vinculados familiarmente a Cámpora: sus nombramientos respondían a sugerencias del presidente. Según se vería, se identificaban con la línea política impulsada por los sectores juveniles.

Finalmente, había dos ministros cuya designación podía resultar sorpresiva: Gelbard y López Rega. El primero era un empresario extrapartidario, presidente de la CGE y largamente vinculado al peronismo. Corredactor del Plan Conjunto CGT-CGE de noviembre de 1972, su nominación era una decisión personal de Perón, a la manera de Miguel Miranda en 1946.

José López Rega carecía en absoluto de trayectoria o de apoyaturas propias dentro del peronismo. Secretario privado de Perón desde tiempo atrás, integraba su círculo íntimo y parecía poseer una extraña influencia sobre Isabel. Su presencia en el gabinete aparentemente estaba ligada al rechazo que los dirigentes montoneros habían realizado al ofrecimiento del Ministerio de parte de Perón. Aparentemente el comentario de Firmenich al respecto había sido: "General, nosotros no expusimos nuestras vidas para dedicarnos a repartir frazadas".

El presidente había anunciado en su mensaje a la Legislatura el envío de un proyecto de Ley de Amnistía, cuya rápida sanción se preveía: existía un tácito consenso acerca de su necesidad en las principales fuerzas políticas. Pero los sectores juveniles y las organizaciones armadas identificadas con el Justicialismo, habían impulsado la consigna: "Ni un solo día de Gobierno peronista con presos políticos".

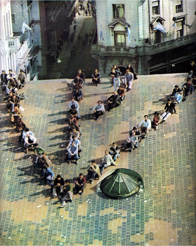

Figura 34:

Pabellón de los presos políticos en la cárcel de Devoto. Serían liberados en la noche del 25 de mayo de 1973.

Y los hechos se precipitaron. Al anochecer del 25 de mayo grandes grupos de manifestantes se dirigieron hacia el penal de Villa Devoto, para reclamar la inmediata liberación de numerosos detenidos políticos allí alojados, que mantenían una virtual ocupación del establecimiento desde el día anterior.

Entre la multitud, principalmente integrada por la militancia juvenil, se encontraban numerosos activistas de las organizaciones guerrilleras peronistas y también del ERP. No tardaron en producirse serios incidentes, inclusive intentos de violar las puertas del establecimiento carcelario, ante la impotencia de la guardia que no hallaba medios de controlar la situación.

Duración: 30 segundos |

|

El Devotazo. |

|

En esas condiciones, se hizo presente en la penitenciaria una comisión legislativa integrada por el diputado de la Alianza Revolucionaria Popular Héctor Sandler y el justicialista Julio Mera Figueroa. Poco más tarde llegó Juan Manuel Abal Medina.

Este último se dirigió a los manifestantes, desde los muros del penal, procurando atemperar los ánimos y solicitando tiempo para hallar una solución. Mientras tanto, se realizaban urgentes consultas telefónicas con el ministro Righi. Hacia las 21 horas, Righi comunicó el decreto de indulto del presidente Cámpora, que fue dado a conocer a los detenidos y a la gente agolpada a las puertas de la cárcel. Los presos comenzaron a salir alrededor de las 23, evadiéndose también varios delincuentes comunes, que aprovecharon la confusión imperante. Más tarde, sin embargo, se reprodujeron los incidentes, generándose un tiroteo con efectivos policiales del que resultaron dos muertos.

El Proyecto de Ley de Amnistía estaba preparado y las Cámaras lo sancionaron en forma unánime poco después, junto con las leyes que derogaban la legislación represiva y disolvían la Cámara Federal en lo Penal (fuero antisubversivo). Esas leyes fueron promulgadas el 28 de mayo. La acción desbordante de los manifestantes hizo imposible esperar, y produjo un clima de alarma que poco ayudaba al gobierno.

La Juventud y la Movilización

Unánimamente se coincidía en destacar la lealtad como principal condición de Cámpora. El presidente no lo desmentía. No aparecían, en sus manifestaciones públicas, formulaciones o intenciones extrañas a las definiciones reiteradas una y otra vez por Perón.

Pero su lenguaje parecía adecuarse mejor al de los jóvenes combativos. Se había referido a ellos -tomando palabras de Perón- como "esta juventud maravillosa" y había reivindicado la violencia popular como respuesta a la violencia del régimen.

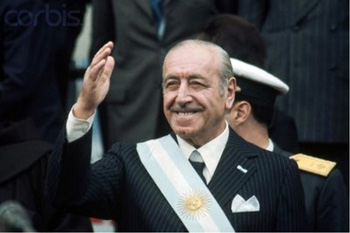

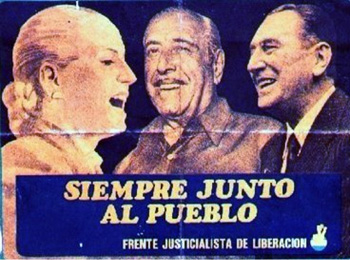

Figura 36:

Cámpora al igual que el Gra.l Perón había reivindicado la violencia popular como respuesta a la violencia del régimen.

Los grupos juveniles de la izquierda peronista cerraban filas en torno a la figura del presidente y parecían tener cierto grado de influencia sobre sus actitudes. Los días del gobierno de Cámpora serían particularmente alentadores para esos sectores, que buscarían en el "compañero presidente" -como lo denominaban- un elemento llamado a contrapesar la influencia del peronismo ortodoxo, al que calificaban indiscriminadamente como "la derecha".

El carácter de las consignas juveniles y sus constantes referencias a las organizaciones guerrilleras, no demorarían en causar inquietud en los sectores moderados del peronismo, como también en la oposición y en los medios militares. Además, a poco de asumido el poder, cundió en todo el país una verdadera ola de ocupaciones de fábricas, reparticiones públicas, escuelas, facultades, hospitales, cárceles, etc.

El motivo era, generalmente, el deseo de participar activamente y producir cambios, así como también el desplazamiento de funcionarios comprometidos con el régimen militar saliente. Al principio, el gobierno se mostró tolerante frente a esos hechos. Pero su reiteración condujo a un clima de desorden generalizado, que finalmente obligaría al ministro Righi y a Abal Medina a solicitar, en sendos mensajes, el cese de las ocupaciones.

El secretario general del Justicialismo diría el 15 de junio: "El pueblo argentino quiere, debe y puede ser el sujeto, el protagonista de la vida política nacional. No se puede ni siquiera pensar en una real transformación del país sin su concurso directo. No vamos a dejar que nos intimiden grupos minúsculos que aspiran a presentar como un crimen de lesa patria cualquier intento serio de transformación (...)

Sin embargo. debemos advertir que estos gestos, si están desprovistos de conducción y organicidad, desgajados de la estrategia de conjunto, ofrecen cobertura a la provocación que busca el régimen y sus aliados, a través de la prensa oligárquica, para formar un clima de inquietud colectiva a cuyo amparo se nutre la reacción continuista".

Las 62 Organizaciones decían en una solicitada: "No dudaremos un solo instante en combatir a los agentes de intereses extraños que usando nuevas consignas y exhibiendo falsas posturas pretenden continuar con una esclavitud que rechazamos...". Y Perón, desde España, advertía que "el control de esos grupos en nuevas concentraciones debe ser un objetivo a tener en cuenta".

Si el peronismo quería afianzarse en el poder para producir las transformaciones votadas por la mayoría de los argentinos, era preciso que se organizara y ordenara internamente. El orden no era un fin en sí mismo, pero sí una condición indispensable para cualquier realización. En la medida en que imperara el caos, deberían destinarse energías valiosas para conjurarlo y se produciría un desgaste innecesario.

La movilización era valiosa para garantizar ciertas transformaciones, pero no podía convertirse en un sustituto de ellas. Lo fundamental era que el peronismo pudiera comenzar a gobernar, llevando adelante esa acción transformadora. Las consignas radicalizadas agregaban poco y entrañaban riesgos: porque contribuían a ahondar las rivalidades internas, ocultando a los enemigos reales, y porque daban a estos últimos las excusas necesarias para atacar a un gobierno que se mostraba incapaz de preservar el orden.

El lugar de la juventud

Los jóvenes de clase media que habían abrazado el peronismo, lo habían hecho por rechazo al sistema asfixiante e ilegítimo que se les ofrecía y sin un conocimiento acabado de su naturaleza y su doctrina. En especial, los militantes más politizados y próximos a las organizaciones guerrilleras, descreían del carácter universal del pensamiento de Perón.

Interpretaban el peronismo como una instancia de transición hacia otras etapas de una revolución que concebían por otros métodos y en términos más radicales.

Acaso eso reflejara el fracaso de una dirigencia incapaz de ofrecer las respuestas doctrinarias que toda una generación exigía. Sin embargo Perón parecía creer profundamente en la importancia del concurso de esos sectores juveniles, rebeldes y deseosos de protagonismo político, para nutrir de "sangre nueva" al Movimiento. Muestra de ello era el modo en que había alentado su participación y su acceso a cargos dirigentes.

Era dudoso -en el mejor de los casos- que el peronismo pudiera integrar y apartar de su rumbo a los cuadros dirigentes de la guerrilla, quienes habían elegido ya su propio camino y se consideraban una "vanguardia esclarecida". Pero otra cosa ocurría con el ingrediente masivo, con los nutridos y entusiastas contingentes de jóvenes militantes que habían compartido parcialmente las respuestas violentas a un régimen que también lo era.

El peronismo podía -y debía- ofrecerles un cauce para sus aspiraciones, una posibilidad concreta de acceder a una práctica política transformadora que tuviera por horizonte la vida y no la muerte.

Los jóvenes, por su parte, podían exigir con legitimidad un lugar que se habían ganado. Pero debían reconocer que no eran sino una parte del Movimiento y que no podían considerarse dueños único de la verdad. Sus embates contra la "ortodoxia" sin distingos, en especial contra la "burocracia sindical", eran una muestra de soberbia y un error táctico, porque estimularían las reacciones adversas de quienes los consideraban advenedizos.

Esto último era particularmente cierto en el caso del sindicalismo, porque el movimiento obrero resultaba un pilar indispensable para sustentar una política de transformaciones sociales. Los sectores juveniles debían buscar el acuerdo con el movimiento obrero -sin renunciar a una profunda democratización de sus dirigencias- y no el enfrentamiento.