(2) El fin del participacionismo

En los primeros meses de 1970, habían tenido lugar los últimos intentos de Onganía por lograr una CGT unificada en manos de dirigentes proclives a colaborar con el gobierno. Se había anunciado que estaba en estudio una ley que dispondría destinar un 3 % de los salarios nominales a las obras sociales, y las relaciones entre el delegado normalizador y muchos dirigentes se volvieron más fluidas.

El delegado cesó en sus funciones y se integró una comisión de 25 dirigentes, con reconocimiento oficial, que se encargaría de llevar adelante la normalización de la central obrera. Si bien las "62 Organizaciones" manifestaron su oposición a la comisión de los "25", esta última -integrada por participacionistas y vandoristas inclinados al diálogo- recibió el apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica.

Duración: 4 minutos |

|

La resistencia popular. La hora de los hornos. |

|

La división del vandorismo tras la muerte de su líder, había debilitado notoriamente a las "62", haciendo peligrar nuevamente el control de Perón sobre las estructuras organizativas del Movimiento Obrero. Sin embargo, la política económica de Dagnino Pastore no había facilitado el progreso del entendimiento con el sindicalismo. A la caída de Onganía, la posibilidad pareció reactualizarse con Levingston.

Figura 13:

José Ignacio Rucci secretario general de la CGT, anuncia un plan de lucha para Octubre de 1970.

Pero el 2 de Julio de 1970, al llevarse a cabo el congreso de unidad de la CGT , prevalecerá el sector vandorista identificado con la estrategia de Perón, designándose a José Rucci como secretario general. De allí en más, la CGT irá endureciendo crecientemente sus posiciones frente al gobierno. El Participacionismo dejará de tener peso propio y aún sus dirigentes más conspicuos -como Rogelio Coria- deberán reubicarse y acatar las directivas de Perón.

Recrudece la violencia

Desde principios de Julio, los hechos de violencia política inician una rápida escalada.

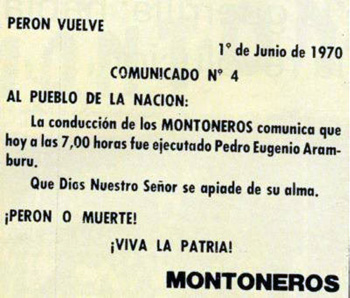

El primer día del mes , un comando del grupo armado “Montoneros” –que se identifica como peronista- efectúa el copamiento de la localidad de La Calera, en Córdoba, sustrayendo dinero del banco local.

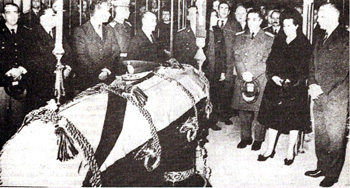

Figura 14:

Levingston, señora y el brigadier Rey, frente al féretro que contiene los restos de Aramburu.

Aunque el operativo resulta exitoso, posteriormente la policía logrará detener a gran parte de la célula cordobesa del grupo. Poco después, otro miembro de “Montoneros” es arrestado En Buenos Aires estableciéndose por su intermedio la participación de Norma Arrostito, Fernando Abal Medina, Mario Firmenich y otros en el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu.

Otras confesiones del activista detenido, conducen a la policía a una chacra ubicada en la localidad de Timote, en la Provincia de Buenos Aires, donde es hallado el cadáver del ex presidente de facto.

La muerte de Aramburu causa intensa conmoción política, a la que el gobierno de Levingston no puede sustraerse. Las declaraciones de algunos de sus allegados incriminan al general Imaz -ministro del Interior de Onganía- como instigador de los secuestradores.

Duración: 1 minuto |

|

Funeral de Pedro Eugenio Aramburu. |

|

Algún tiempo después, el 7 de Septiembre, Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus y otros miembros de la organización que se hiciera responsable del secuestro y muerte de Aramburu, son abatidos a tiros en una pizzería de William Morris, en el conurbano bonaerense. El episodio nunca terminaría de aclararse totalmente, a pesar de una confesión pública posterior de Norma Arrostito y Eduardo Mario Firmenich.

Duración: 12 minutos |

|

De 1970. Documental de Roberto Di Chiara, con escenas del ministro del interior de Lanusse comunicando el hallazgo del cadáver. Conversación con el casero de la quinta donde fue muerto Aramburu y el sepelio del mismo con la presencia entre otros de su hijo, Rojas y Lanusse. |

|

Más allá de las responsabilidades de Aramburu en la instigación de esa Argentina de la intemperancia y la violencia, su muerte aparecía como un paso más en un camino que habría de conducir a la tragedia.

A la valorización de la violencia por sobre todo otro medio de hacer política: una violencia que podía estar legitimada cuando se traducía en estallidos sociales colectivos -en tanto resistencia a un régimen dictatorial- o cuando se enmarcaba dentro de una estrategia conducida por un movimiento popular, pero que deformaba su sentido cuando era practicada de manera aislada, foquista, por grupos que acabarían concibiéndose a sí mismos vanguardias esclarecidas.

Más tarde se reprocharía a Perón no haber condenado ese y otros episodios producidos por las organizaciones armadas que se declaraban peronistas. Aún haber estimulado su accionar al referirse a la guerra insurreccional prolongada como medio de combatir la dictadura.

Pero si la Argentina asistía a la creciente emergencia de ese fenómeno de violencia política -a la que se volcaban principalmente jóvenes de clase media-, no podía ignorarse la principal responsabilidad de un régimen que cancelaba toda forma de participación desde hacía 12 años.

Perón asignaba principal importancia a esa causa en el surgimiento de la violencia, y confiaba en que la continuación de la revolución nacional interrumpida en 1955 podría encausar esas rebeldías.

Por lo demás, necesitado de acorralar y abatir al gobierno militar, no estaba en condiciones de prescindir de ninguna fuerza que contribuyera a ese objetivo. Remarcaría una varias oportunidades que la violencia juvenil era el resultado de la violencia del régimen.

Correspondía a éste entonces enfrentarla y resolverla. Por otra parte muchos de los grupos juveniles -para respetar los enunciados leninistas de que los militantes deben estar consustanciados con su pueblo como pez en el agua- reivindicarían al peronismo como movimiento aglutinador de la oposición a la dictadura y a Perón como su conductor.

Cómo murió Aramburu.

Publicado en La causa peronista,

Mario Firmenich y Norma Arrostito

cuentan cómo murió Aramburu.

Ver

Desde esa posición y reconocimiento, Perón comenzaría influenciar a estos grupos poniendo a la violencia armada como un elemento más de un vasto movimiento popular donde todos tendrían distintas funciones que cumplir.

Permanentemente intentaría encauzar el accionar de la guerrilla desde los aspectos metodológicos o de la filosofía de la acción política justicialista, para que esa violencia se enmarcara dentro del movimiento nacional como fiel continuación de la violenta y heroica lucha de la resistencia peronista de las primeras horas.

Duración: 1,30 minutos |

|

La lucha popular: la pimienta. La Hora de los Hornos. |

|

Para eso debía entablar una disputa de carácter metodológico, enfrentando la clásica visión de los partidos revolucionarios o partidos militares, que sugiere que al ser el eje de la disputa una lucha entre dos clases, los más violentos son por su determinación y coraje los más lúcidos y deben conducir el proceso.

La teoría de la vanguardia esclarecida sería entonces enfrentada por Perón desde la prédica constante de que la conducción del movimiento revolucionario depende de la fiel interpretación de las bases. Es una relación de la periferia al centro que reconoce que el poder revolucionario, es el grado de conciencia colectivo del pueblo expresado en las distintas herramientas que permiten hilvanar una acción política contra el enemigo.

Diría Juan Perón en un mensaje a la juventud en mayo de 1968 (publicado en este mismo capítulo) : “ El movimiento revolucionario debe desarrollarse de la periferia al centro, el aparato central deberá coordinar sus actividades y ocuparse de las funciones precisas en los sectores de la información general y la elaboración de las correspondientes perspectivas.”

Duración: 1 minuto |

|

La lucha popular: los clavos miguelitos. |

|

La relación de la conducción con las bases es de conducir, no mandar, ya que se trata de potencializar el poder popular que descansa en las acciones colectivas que el pueblo puede cumplir como, huelgas, elecciones, insurrecciones populares etc.

Se trata de encauzar una violencia que el enemigo no pueda contrarestar de ninguna forma y por eso se transforma en revolucionaria. La idea de los grupos de izquierda de enfrentar al ejercito regular con otro ejercito popular resultaría un camino (el tiempo lo confirmaría) que descansaba en una utopía, que sólo desviaría al pueblo de su única posibilidad de liberación real.

Además el sentido vertical de la relación entre la conducción y el pueblo propuesto por los grupos foquistas poco tienen que ver con la concepción revolucionaria del peronismo, que le asigna al pueblo el protagonismo de la lucha y se asume simplemente como intérprete de esa conciencia colectiva en marcha.

Figura 21:

La Argentina colonial asistía temerosa al nacimiento de nuevas experiencias políticas basadas en la violencia armada. Con una clínica visión de la historia, los profanadores de tumbas y asesinos del pueblo indefenso, condenaban los hechos violentos de los nuevos grupos, sin asumirse como los causantes de esa rebeldía sin límite.

El accionar de la guerrilla urbana continuó a fines del mismo mes de Julio, con el copamiento de la localidad de Garín, perpetrado por las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). El 27 de Agosto otro grupo comando interceptó el automóvil en que viajaba José Alonso, ex secretario general de la CGT, dando muerte al dirigente sindical de varios disparos. Posteriormente, el “Comando Montonero Emilio Maza” se atribuía el hecho.

Figura 22:

Ex diputado peronista José Alonso, dirigente del gremio del vestido asesinado el 27 de agosto de 1970.

El 16 de Septiembre, con motivo del 15° aniversario de la Revolución Libertadora, se produjeron diversos estallidos de artefactos explosivos. Esta vez las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) se responsabilizaron de los atentados.

El clima que vive el país parece requerir la aceleración de los tiempos políticos. Sin embargo, el presidente Levingston se muestra crecientemente inflexible. Está determinado a ejercer el poder sin compartirlo con los comandantes que lo han elegido y persiste en sus intentos de buscar apoyos para dar oxígeno a la Revolución Argentina, que no considera terminada.

Aclarará que no piensa por el momento autorizar la actividad de los partidos políticos, oficialmente suprimida desde 1966. Además, la orientación del ministerio de economía –a pesar de los esfuerzos del subsecretario de Trabajo, Juan Luco- no era la más adecuada para captar la buena voluntad sindical. Por lo demás, la experiencia participacionista había fenecido.

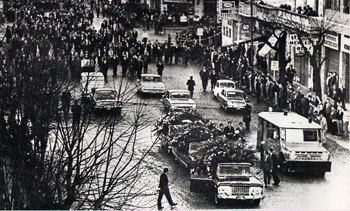

Duración: 15 segundos |

|

Funeral de José Alonso. |

|

Al promediar el mes de Septiembre, la CGT había emitido un comunicado intimando al gobierno:”Llegó la hora de hablar claro. O se abren los caminos que conduzcan a un gobierno apoyado en la voluntad expresa del país, o la violencia se verá entronizada como factor de decisión en nuestro país, y por ende en toda América”.

En Octubre, ante el anuncio del gobierno de un aumento de salarios del 7 por ciento. El secretario general de la CGT, José Rucci, difunde el lanzamiento de un plan de lucha consistente en tres paros generales escalonados. La primera de las medidas de fuerza -impuesta por las 62 organizaciones- se lleva a cabo el 9 de Octubre, con gran acatamiento y sin disturbios. El 22 tiene lugar el segundo paro, acompañado de manifestaciones que son reprimidas por la policía. Finalmente los días 12 y 13 de noviembre culmina el plan de lucha, con total inactividad.