(4) Azules y colorados

La ofensiva legalista no se hizo esperar. Un memorándum de Onganía al general Lorio, censuró duramente la indisciplina fomentada por los mandos y la ingerencia naval en cuestiones internas del ejército, valiéndole al autor gran popularidad en amplios sectores de la fuerza. Otro memorándum, esta vez de Julio Alsogaray a Cornejo Saravia, expresaba que Guido se hallaba "prisionero de una camarilla".

El grupo legalista se movía activamente, con el concurso de muchos coroneles -Lanusse entre otros- y civiles como Rodolfo Martínez. El 17 de septiembre, un ultimátum enviado a Lorio tuvo por respuesta el inmediato relevo de sus autores: los generales de Caballería Pascual Pistarini y Julio Alsogaray.

Duración:

3 minutos |

|

Enfrentamientos entre azules y colorados. |

|

Fracasados algunos intentos de mediación, Campo de Mayo se declaró en rebeldía en la mañana del 20 de septiembre. Mientras las tropas blindadas salían de la guarnición, comenzaba una guerra psicológica destinada tanto a la población civil como a las filas militares.

Ocupadas dos radios, los legalistas -ahora rebeldes iniciaron una interminable emisión de comunicados y slogans, hábilmente redactados con la colaboración de especialistas en opinión pública, como el periodista Mariano Grondona y el sociólogo José Enrique Miguens.

El objetivo era difundir la imagen de un ejército comprometido con la democracia y la defensa de los derechos de la civilidad: "Estamos dispuestos a luchar para que el pueblo pueda votar", expresaba uno de los mensajes. "Después de Batista vino Fidel Castro: la dictadura siempre lleva al comunismo", decía otro.

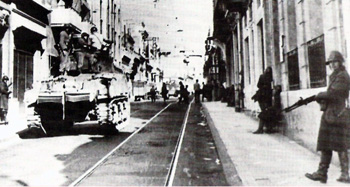

Figura 37:

Soldados rebeldes apostados en la calle Humberto I mientras los tanques avanzan hacia la Plaza Constitución durante los sucesos de Azules y Colorados, setiembre de 1962.

Los legalistas se identifican a sí mismos con el color azul -asignado a las fuerzas propias en los juegos de guerra- y a sus adversarios con el colorado. El comunicado 150, emitido el 23 de septiembre, constituiría la propuesta política del movimiento: los sublevados de Campo de Mayo exigían "la realización de elecciones mediante un régimen que asegure a todos los sectores la participación en la vida nacional; que impida que algunos de ellos obtengan por medio de métodos electorales que no responden a la realidad del país el monopolio artificial de la vida política". "Creemos -continuaba- que las Fuerzas Armadas no deben gobernar. Deben, por el contrario, estar sometidas al poder civil".

Ese lenguaje pluralista y democrático no podía -pensaban- sino ganar las simpatías de la mayoría de la población. El llamado a restablecer la disciplina interna y apartar al ejército del enojoso papel de censor político de la ciudadanía, penetró en el ánimo de muchos oficiales. Cundía la imagen de un ejército consagrado a sus deberes profesionales y respetuoso de la voluntad popular, frente a una facción intolerante y cerril, que pretendía establecer una dictadura y perpetuarse en el poder.

A poco andar, se comprobaría que las cosas no eran tan claras como parecían. Durante cuatro días, hubo escaramuzas y combates esporádicos, que los colorados procuraron rehuir. Las fuerzas azules bombardearon a sus adversarios, concentrados en Plaza Constitución y los parques Lezama, Chacabuco y Avellaneda. La fuerza aérea pareció dispuesta a apoyar a los azules, en tanto que la marina permanecía expectante. Esa circunstancia, y la superioridad de las fuerzas de Caballería a las órdenes de Onganía (la Artillería y la Infantería eran mayoritariamente coloradas), decidió las cosas.

El 23, en horas de la tarde, los colorados se rindieron a las tropas de Onganía. Cornejo Saravia renunció y fue detenido junto con Lorio, Toranzo Montero y otros oficiales superiores del bando derrotado. Los azules pudieron depurar los mandos y adjudicarse los cargos de gabinete: Rattenbach, fue designado secretario de Guerra y Alsogaray subsecretario, en tanto que Juan Carlos Onganía quedaba como comandante en jefe.

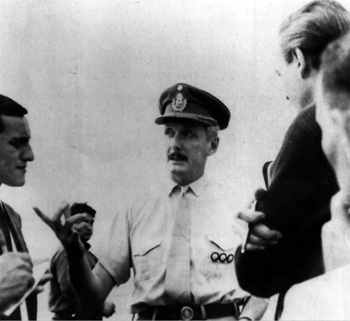

La imagen de Onganía

De la crisis militar y el triunfo azul, emergía como figura principal el general Juan Carlos Onganía. Este oficial de caballería, adusto, impenetrable y de austera apariencia, encendería en muchos la ilusión de un caudillismo inexistente. Impresionaba más por lo que callaba que por lo que decía. Pero había demostrado energía y se le tenía por un profesionalista estricto, alejado de toda ambición política.

Parecía el hombre adecuado para restablecer el orden y la disciplina en un ejército anarquizado. No eran pocos los que cedían a la tentación de pensar si no podría hacer otro tanto con el país...

¿Qué diferenciaba a ambos?

Como no tardaría en verse, las diferencias entre azules y colorados no eran tan claras y profundas. En parte, las líneas divisorias entre ambos bandos coincidían con las que demarcaban tradicionales rivalidades internas: los azules se reclutaban mayoritariamente en la Caballería, arma de composición social más vinculada a la oligarquía. Los colorados eran fuertes en la Infantería y la Artillería, aunque había excepciones.

Duración:

1 minuto |

|

Enfrentamiento entre azules y colorados. |

|

Pero la cuestión principal era la postura asumida frente al peronismo. Ambos sectores coincidían en la necesidad de cerrarle el camino, pero diferían en la metodología. Mientras los colorados reproducían la histeria gorila y el rechazo visceral y clasista propio de los sectores medios, en los azules primaba una estrategia más realista, acaso connotada por la zagacidad de la oligarquía.

Figura 42:

Perón pasea por las playas de Torremolinos (Málaga) junto a su secretario, Américo Barrios.

Comprendían estos últimos que el peronismo era una realidad con la que había que contar. Y pensaban que la forma de esterilizar sus potencialidades revolucionarias consistía en "rodearlo", en complicarlo en una maniobra envolvente, a través de un frente en el que estuviera en minoría política. Esperaban, para eso, valerse de las ambiciones de cierta dirigencia política y sindical a la que -suponían- no resultaría difícil alejar de Perón.

No obstante, habría azules tan renuentes a "contaminarse" con el peronismo -aún con fines estratégicos- como los colorados: serían los llamados violetas, que pronto se manifestarían.

Fracasa el frente

Rodolfo Martínez tomó a ocupar la cartera de Interior. Estaba persuadido de que había que integrar de algún modo al peronismo, para conjurar el peligro que representaba su creciente radicalización si se lo mantenía excluído. Por lo demás, creía que era la única forma de lograr estabilidad política.

Consideraba que el camino adecuado era la formación de un frente, en torno al candidato surgido sobre sus armas triunfantes en la crisis de septiembre: el general Onganía. Pero el comandante no parecía dispuesto a quebrar su silencio ni a desprenderse de su desconfianza por la política.

Figura 45:

España fue, ya desde fines de 1965, generoso refugio para los argentinos peronistas que debieron desterrarse de su patria. En la foto un asado criollo, ha reunido en las cercanías de Madrid, en febrero de 1957, a un grupo de exiliados argentinos y a un núcleo de periodistas españoles amigos.

Sin embargo, numerosas figuras civiles y militares se dieron a la tarea febril de construír el frente. Frondizistas, oficiales azules, democristianos, nacionalistas y dirigentes políticos y sindicales del peronismo participaron de esas tareas, sucediéndose los contactos con Madrid, Bariloche y Montevideo, donde se hallaban respectivamente, Perón, Frondizi y Frigerio. Pronto se logro un avance a través del Partido Unión Popular, agrupación neoperonista reconocida por Perón -su presidente, Rodolfo Tesera del Franco, integraba el Consejo Coordinador del Justicialismo- y que había ajustado su funcionamiento al estatuto vigente.

Pero la tolerancia hacia el peronismo debía despertar resistencias en los sectores ultragorilas de las Fuerzas Armadas. En febrero, el secretario de Marina hizo pública una oposición a que se autorizara el funcionamiento de un partido de inspiración peronista, y en marzo su arma pidió que se prohibiera a la Unión Popular.

Figura 46:

Según se desprende de la caricatura de Landrú, para Tía Vicenta, Guido es un títere en manos de Loza y Clement.

Paralelamente, los sectores duros del sindicalismo -por boca de Andrés Framini- denunciaban la maniobra envolvente dirigida al peronismo y repudiaban el plan de los azules, consistente en admitir su participación en elecciones "a condición de renunciar al líder, sus símbolos, sus tradiciones y objetivos revolucionarios".

Figura 47:

Otra caricatura de Quino. Satirizaba los frecuentes desplazamientos de tanques en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Desde el otro extremo, los sectores oligárquicos daban vía libre a su furia antiperonista. La Sociedad Rural y la Unión Industrial exigían cerrar el camino al "retorno del peronismo, cualesquiera sean sus formas y denominaciones... " Si las denuncias de Framini en cuanto a los intentos de esterilizar al peronismo eran ciertas, también lo era que Perón necesitaba alentar, de algún modo, la posibilidad del frente.

Era la manera de dividir el campo adversario, aislar a los ultragorilas y sumar fuerzas en una vasta maniobra, destinada a fructificar tiempo después. Significaba mantener un espacio político y convertirse, una vez más, en árbitro de la situación. Cerrarse a toda negociación implicaría, por otra parte, dejar fuera de control a los sectores de su movimiento más proclives a pactar.

Nuevo alzamiento gorila

Acaso para aventar los recelos gorilas, los inspiradores del frente ofertaron la candidatura a la vicepresidencia a uno de aquellos: Miguel Angel Zavala Ortiz. Pero éste dio a publicidad el ofrecimiento, al tiempo que lo rechazaba. Fue un escándalo y el mismo Onganía debió desmentir su eventual postulación. Martínez tuvo que renunciar el 27 de marzo.

Duración:

1 minuto |

|

Enfrentamientos en la Base de Punta de Indio. |

|

La Marina aprovechó la oportunidad para alzarse: se sublevó la base de Punta Indio y tropas de infantería de marina se desplegaron en La Plata y la Capital Federal. El General Benjamín Menéndez, golpista impenitente, firmó la proclama revolucionaria.

Una vez más, los tanques de Magdalena, al mando de López Aufranc, sometieron a los rebeldes, no sin que se produjeran numerosas víctimas. Los cabecillas del movimiento fueron arrestados, incluido el almirante Isaac Rojas.

El colapso del Frente

De la crisis, el sector legalista emergió profundamente dividido: hicieron su aparición los "violetas", que asumían posturas antifrentistas y antiperonistas. En ese grupo revistarían Julio Alsogaray, Sánchez de Bustamante y Lanusse. El 6 de abril, produjeron el comunicado n° 200,. de esa inspiración. El 10 de abril asumió el ministerio del Interior el general Rauch. Evidentemente, había un punto de acuerdo: endurecer las posiciones antiperonistas. El decreto 2713 proscribía a todos quienes elogiaran al "tirano prófugo" o al "partido disuelto".

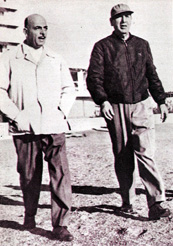

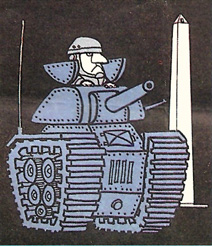

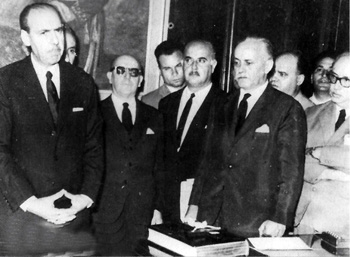

Figura 49:

El Gral. Francisco Imaz (izq) al asumir como interventor en la Provincia de Bs As. (abril de 1963)

Acto seguido se desató una furiosa campaña persecutoria, que culminó con el arresto de numerosos sospechosos de participar en una conjura comunista liderada por ¡Rogelio Frigerio...!

Cuando la política frentista parecía naufragar, aún sus inspiradores alcanzaron a lanzar la posible candidatura de Pérez Companc, un industrial petrolero, que tuvo la virtud de despertar el repudio del sindicalismo peronista. Una candidatura patronal acaso pudiera aplacar a los gorilas... No fue así: Rauch reiteró sus embates antiperonistas y endilgó el calificativo de "frigeristas" a algunos colegas de gabinete. Entonces Guido, considerando que se había excedido en sus expresiones, le pidió la renuncia. Con el dimitió todo el gabinete.

Figura 50:

El cnel. Alcides Lopez Aufranc inspecciona la base naval de Punta de Indio, tomada por sus tropas mecanizadas en abril de 1962.

En lugar de Rauch, asumió el ministerio de Interior el general Osiris Villegas, que pareció dispuesto a seguir los pasos de su antecesor. En esos momentos, parecía abrirse camino la candidatura frentista del conservador popular Vicente Solano Lima, impuesta por Perón y aceptable para los otros participantes del acuerdo.

El 17 de mayo, el decreto-ley 4046 determinaba la exclusión de la Unión Popular de la postulación a cargos ejecutivos. El 19 de junio un nuevo decreto-ley -el n° 4784- completaba la proscripción: se extendían a los partidos cercanos a la Unión Popular las disposiciones del anterior. Ninguna agrupación de inspiración peronista podría, pues, participar libremente en los próximos comicios.

Duración: 30 segundos |

|

Elecciones de julio de 1963. |

|

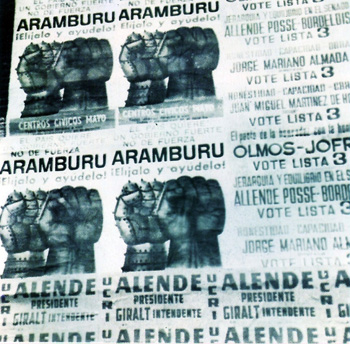

En tanto, en la UCRI, el sector opuesto a Frigerio lanzaba su propia candidatura, a despecho de las opiniones de Frondizi. Se trataba de Oscar Alende, ex gobernador de Buenos Aires. En cuanto a las fuerzas gorilas, cerraban filas en torno a la postulación de Aramburu, que había creado su propio partido (UDELPA).

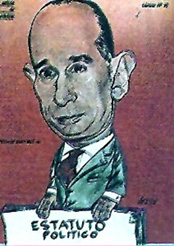

Figura 52:

En 1962 Tía Vicenta publicaría una “Galería de políticos”, es este caso Rodolfo Martínez.

Las elecciones del 7 de julio de 1963 ya estaban próximas y el gobierno manifestaba inequívocamente sus intenciones: numerosos candidatos provinciales fueron proscriptos, finalmente, las disposiciones de los decretos mencionados fueron aplicadas a la fórmula presidencial del frente (Solano Lima-Sylvestre Begnis). Sin otra alternativa, Perón ordenó una vez más el voto en blanco.

Los próximos comicios presidenciales, cualesquiera fuese su resultado, volverán a arrastrar el pecado original de la exclusión de las mayorías.