(1) La oposición se aglutina

Según se ha visto, el gobierno peronista debió enfrentar en forma casi permanente -y desde sus principios el jaqueo de una oposición tenaz. Ocluidos para ella los caminos de la política -el apoyo popular a Perón crecía en cada elección- quedaba el de la conspiración, que no dejaría de transitar en momento alguno.

El núcleo de esa oposición estaba representado, por supuesto, por los sectores dominantes tradicionales: la oligarquía agropecuaria -despojada de un parte sustancial de sus beneficios a través del control de cambios- y los consorcios exportadores. A los que el IAPI habría sustraído sus cuantiosas ganancias. Los negocios del imperialismo británico, íntimamente vinculados a esos mecanismos basamentales de la economía agroexportadora, habían sido particularmente afectados por la nacionalización del comercio exterior y los depósitos bancarios. Así una poderosa telaraña de intereses, procuraría dar por tierra con esa inédita experiencia de nacionalismo popular.

Figura 2:

El 20 de agosto de 1952 en el salón de actos del expropiado diario La Prensa se reúne la cúpula gremial con Perón. De izquierda a derecha, Gruppi, Cabo, Santín, Perón, Espejo y Aloé.

Sin embargo, el espectro opositor tenía componentes más vastos, no limitados exclusivamente a la oligarquía. Eran muchos los pequeños y medianos propietarios, comerciantes e industriales, incomprensivos frente al fenómeno del peronismo, que se sentían agredidos por un movimiento que había trastocado la pirámide social y había alterado fuertemente las pautas distributivas tradicionales. Todos ellos participarían de un modo u otro, pasiva o activamente, en el clima de terrorismo conspirativo que alcanzaría su punta culminante en 1955.

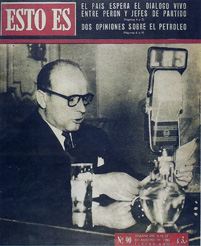

Figura 3:

La revista "Esto es" era vocero de la oposición política. La misma operó favoreciendo la polarización irreconciliable que permitió el retorno del terrorismo.

Años más tarde, Raúl Scalabrini Ortiz identificaría con claridad a esos sectores: "Muchos intereses heridos, argentinos y extranjeros, se confabularon para crear un clima levantisco en 1955. Esperaban con ansiedad un cambio los propietarios de casas y los propietarios de campos arrendados. Ellos creían ingenuamente que una revolución les restituiría el pleno goce de sus propiedades. Eran potencialmente revolucionarios los comerciantes y los industriales que en ese cambio entreveían una posibilidad de disminuir las exigencias de empleados y de obreros.

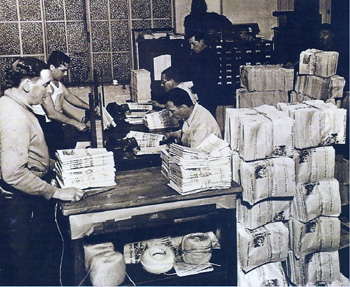

Figura 4:

Los sectores medios fueron convencidos por la oposición apelando a sus actitudes racistas con respecto al advenimiento social de los "cabecitas negras".

Trabajaban por el derrocamiento del gobierno los importadores y los exportadores que ansiaban liberarse de las trabas opuestas al comercio exterior por las medidas proteccionistas de la industria local y del casi insuperable obstáculo a sus negociados que ofrecía el IAPI. En el caso de gran parte de las clases medias, no se trataba tanto de un perjuicio económico concreto sino de una cuestión cultural. Si la inflación había carcomido en parte los ingresos de pequeños rentistas y empleados, la ampliación de oportunidades ocupacionales había ensanchado sus horizontes. Sin embargo, el rechazo al peronismo provenía de la pérdida de ciertos signos de superioridad, de la presencia del "cabecita negra" en la ciudad y la equiparación social que les hacía sentir disminuidos.

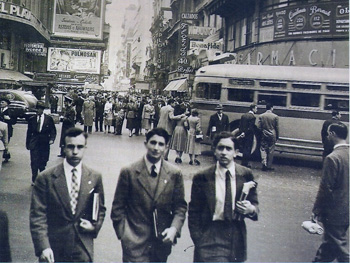

Todas las disconfomidades de la "argentina visible" quedaban sin embargo, sepultadas por las impresionantes manifestaciones de consenso que obtenía el gobierno en cada concentración obrera y en cada elección. El peronismo era indiscutiblemente mayoritario. Si en algún momento la oposición alentó la expectativa de que esa mayoría pudiera diluirse, de que fuera un fenómeno pasajero, y miró con esperanza hacia el radicalismo - principal fuerza adversaria-, esas ilusiones quedaron desalentadas en el mes de abril de 1954.

El gobierno había anunciado para ese mes la convocatoria a elecciones destinadas a renovar la legislatura y designar vicepresidente, cargo vacante desde el fallecimiento de Hortensio Quijano.

La convocatoria produjo divergencias en el seno de los principales partidos opositores: en el radicalismo, el sector intransigente -liderado por Arturo Frondizi- era partidario de la concurrencia, en tanto que unionistas y sabattinistas se pronunciaban por la abstención. Algo similar sucedía en el partido demócrata y entre los socialistas. Al llevarse a cabo la Convención Nacional en la primera de las agrupaciones mencionadas, se impuso el sector conducido por Frondizi, que fue designado presidente del Comité Nacional. De resultas de ello tuvo lugar la escisión de los unionistas, que formaron su propio Bloque de Diputados. Finalmente, el radicalismo concurrió al comicio, llevando a Crisólogo Larralde como candidato a vicepresidente.

El resultado electoral evidenció, una vez más, que el peronismo era imbatible en las urnas. El candidato oficialista, Alberto Tessaire, obtuvo 4.994.106 votos contra 2.493.422 de Larralde. En la elección legislativa, las proporciones fueron similares. Ni siquiera se trataba de elecciones presidenciales, con Perón como candidato, y el porcentaje era prácticamente equivalente al obtenido en 1951. Resultaba indiscutible que la gran mayoría de los argentinos continuaban respaldando al gobierno, que no parecía haber sufrido desgaste alguno en casi ocho años de gestión. Ni las críticas, ni los rumores ni las dificultades económicas le habían hecho mella.

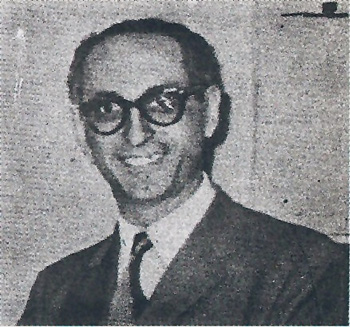

Figura 8:

Arturo Frondizi acompañó la triste debacle de la dirigencia política argentina. Convertido en "ferviente nacionalista" atacó la firma de los contratos petroleros.

Sepultadas, pues, las esperanzas políticas, quedaría el camino del asalto al poder por medio de la violencia. Pero eso requería la creación de un clima y una base de maniobras adecuados. Para las usinas estratégicas de la oposición estaba muy claro: las clases medias constituían el sector en disponibilidad para convertirse en el sustento social, en la base consensual del golpismo.

Claro que eso exigiría arrancarlas de la oposición pasiva, de la simple disconformidad expresada en la crítica o el chisme insidiosos, para llevarlas a una actitud opositora más activa y militante. Había que aglutinar a la oposición, darle banderas capaces de inflamarla y movilizarla.

Y si el gobierno podía apelar cotidianamente a la evidencia de sus realizaciones para apoyar sus argumentos, sus enemigos no perderían ocasión de aprovechar cada punto débil para profundizar su crítica.

La cuestión del petróleo y las inversiones extranjeras

Y el flanco atacable sería, a breve plazo, el giro que se venía produciendo en la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras, y especialmente en lo relativo al petróleo. Como se recordará -y según lo analizado en otro lugar de esta obra- el peronismo afrontaba la necesidad de acelerar el desarrollo de los sectores básicos.

Había que dar respuesta a los requerimientos de una economía más diversificada y compleja, en materia de equipamiento, transportes y especialmente, energía. Los desequilibrios del sector externo -debidos a la disminución de las exportaciones- y la insuficiencia de capitales locales, así como de líneas de crédito accesibles, habían llevado al gobierno a flexibilizar sus posiciones en lo respectivo a inversiones externas directas.

Figura 9:

A pesar del contundente triunfo del peronismo en la votación por la reelección de vicepresidente, el clima se presentaba tenso por la actitudes conspirativas de la oposición.

En agosto de 1953 había sido reformada la Ley de Inversiones Extranjeras. El nuevo texto permitía a los inversores las transferencias de utilidades de hasta un 8% anual, y el retiro total de los capitales, mediante cuotas, transcurridos diez años desde la radicación. Por otra parte, el instrumento legal facultaba al Poder Ejecutivo para realizar acuerdos en materia de inversiones.

Esta cláusula despertaría fuerte oposición de parte del radicalismo, que alegaba que al no excluirse expresamente el tema del petróleo, existiría el riesgo de violación al artículo 40 de la Constitución (el que establecía la propiedad del Estado sobre los recursos naturales).

De todos modos, la ley fue promulgada. Se trataba de incentivar por su intermedio las inversiones a largo plazo, que permitieran continuar avanzando en el proceso de sustitución de importaciones, a la vez que generaran divisas a través de la exportación.

En abril de 1954, una delegación empresaria que representa a la Confederación General Económica, visita Estados Unidos con la finalidad de establecer contactos con funcionarios y hombres de negocios de ese país, que permitan agilizar las inversiones.

Caricatura opositora "Ya sabés, si vienen los marinos, yo disparo primero. Vos tratá de alcanzarme."

Hacia fines de octubre del mismo año, Alfredo Gómez Morales -ministro de Asuntos Económicos- se refiere en conferencia de prensa a los resultados concretos producidos por esa apertura: se han probado siete propuestas de inversión, una se ha elevado a la Comisión de Radicación de Industrias y quince se encuentran en trámite, en tanto que han sido rechazadas otras veintisiete.

Entre las propuestas presentadas figura la de Henry Kaiser para la instalación de una fábrica de automóviles en la provincia de Córdoba, la de Bayer para la elaboración de anilinas, así como otra para establecer una fábrica de motores diesel, de la empresa Fiat.

Figura 11:

Oscar Albrieu; fue designado por Perón a cargo del Ministerio del Interior en reemplazo de Angel Borlenghi.

Pero la piedra del escándalo será el petróleo. En el mes de diciembre, el empresario norteamericano Floyd Odlum hará declaraciones públicas acerca de las negociaciones que viene realizando con el gobierno, para la obtención de una concesión de explotación por el término de veinticinco años, en áreas ya exploradas por la provincia de Neuquén.

Aunque la negociación con Atlas Corporation - la empresa de Odlum- no llegaría a concretarse, el tema sirvió para poner sobre alerta a la oposición radical y nacionalista. Arturo Frondizi da a conocer su libro "Petróleo y Política en el que sustenta posiciones nacionalistas y fuertemente estatistas en la materia.

Perón no ignoraba que el tema era delicado: despertaría opiniones encontradas en su propio movimiento y ofrecería un flanco débil para la crítica de los adversarios. El monopolio estatal en materia petrolera había sido sostenido históricamente por los radicales, que reivindicaban la tradición de Mosconi. No desaprovecharían la oportunidad de embatir contra el gobierno, en un tema que parecía contrariar su declarado nacionalismo económico. Pero las necesidades en materia energética eran imperiosas, y Perón se mostraba pragmático: pensaba que un acuerdo con una empresa extranjera no lesionaba la soberanía, en la medida que sirviera para sustentar los avances industriales que habían de afianzar la independencia económica.

Una ola de rumores morbosos satisfacían las mentes de la oligarquía gorila. Uno de sus preferidos reconstruían relaciones perversas entre Perón y las niñas de la UES.

Desde hacía algún tiempo, venía refiriéndose al tema petrolero: "Y bueno, si trabajan para YPF, no perdemos absolutamente nada -decía-, porque les pagamos con el mismo petróleo que sacan. En buena hora, entonces, que vengan para que nos den todo el petró1eo que necesitamos. Antes no venía ninguna compañía si no le entregaban todo el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan a trabajar, ¡cómo no va a ser negocio, un gran negocio, si nosotros estamos gastando anualmente en el exterior arriba de 350 millones de dó1ares para comprar el petró1eo que necesitamos, que lo tenemos bajo tierra y que no nos cuesta un centavo!".

Figura 13:

Luego de la muerte de Eva Perón, el general Perón concurría a la Fundación a participar de la acción social. "La clase parasitaria, representada por la oligarquía contumaz y resentida. unida a los curas que abiertamente intervinieron en la lucha del 16 de junio. como asimismo a los dirigentes políticos de la "Unión Democrática", comenzó ya desembozadamente a minar al Ejército, la Marina y la Aeronáutica”. (JDP)

Gómez Morales explicaría más tarde la dificultad que entrañaba encarar el autoabastecimiento petrolero con el solo esfuerzo nacional: exigiría "implantar un rígido sistema de prioridades en la aplicación de las divisas, propio de una economía de guerra que obligaría a postergar la atención de otras necesidades también básicas para la vida del país”. Tampoco era fácil recurrir al crédito internacional, porque los organismos internacionales solían denegarlo para fines de explotación petrolera, remitiendo a los solicitantes a las empresas capaces de efectuar inversiones directas en el sector.

Pero el tema serviría para exaltar los ánimos de los sectores de clase media más politizados, especialmente la juventud universitaria, cuya fervorosa aliadofilia de antaño había sido sustituida por un no menos fervoroso antiimperialismo. Acusarían al gobierno de "pactar" con el extranjero, suponiendo a Perón un agente del imperialismo yanqui.

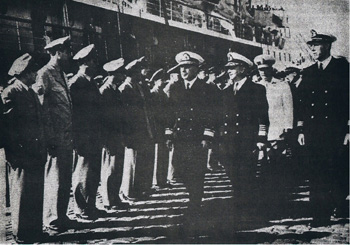

Figura 14:

Uno de los responsables del acto terrorista: el Ministro de Marina Aníbal Olivieri en ceremonia de inspección. Al referirse a él Perón aseveraría: "Decía una de las leyes de Licurgo, que el delito más infamante para el ciudadano, era no estar en uno de los dos bandos cuando se luchaba por la suerte de la Nación. Yo agrego que estar en los dos bandos es unir la traición a la infamia. Aníbal O. Olivieri era de esta clase de infantes".

A principios de 1955, el tema del petróleo -junto con las supuestas inmoralidades del gobierno, que escandalizaban a las madres de familia, y el conflicto con la iglesia, al que ya nos hemos referido en otro sitio- sería eficazmente agitado por la oposición, logrando el objetivo de aglutinar a la clase media colocándola a una fervorosa y militante actitud en contra del peronismo.

Los temas se entrecruzarían entre sí en forma curiosa: los católicos que - salvo los nacionalistas nunca se habían preocupado por el tema petrolero-, asumirían como propia esa bandera. En cierto momento, para ellos, todo lo que pudiera provenir de Perón tendría carácter "satánico". Por otro lado, los radicales -muchos de ellos de tradición fuertemente laicista- harían suya la defensa de las posiciones de la Iglesia, oponiéndose a su separación del Estado.